三水文化商业综合体,佛山 / 联合公设-筑博设计

缘起 | Starting from

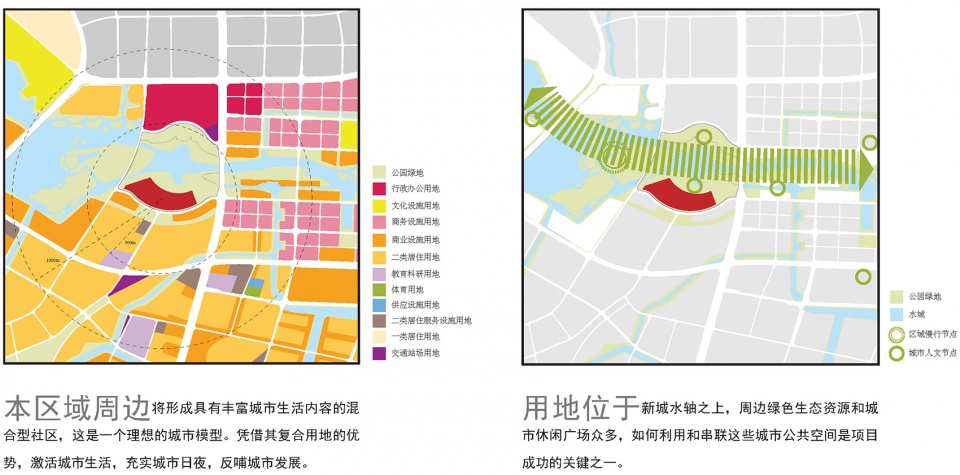

三⽔新城⽂化商业综合体,位于三⽔新城的核⼼区中轴⽔庭的南侧,揽⽔庭之盛景。⽬前,中国城镇化已进⼊⾼速增⻓时期,在城镇化急促的步伐下,曾经存在于这⽚⼟地上的⻥塘、⽥野和新旧杂陈,尺度得宜的岭南村落正在被慢慢的吞噬消退。项⽬之初,伫⽴于场地之上,身边泥头车与挖掘机的轰隆声让我们深刻体会到发展的巨轮正⽆情地碾辗着这⽚⼟地的记忆·······

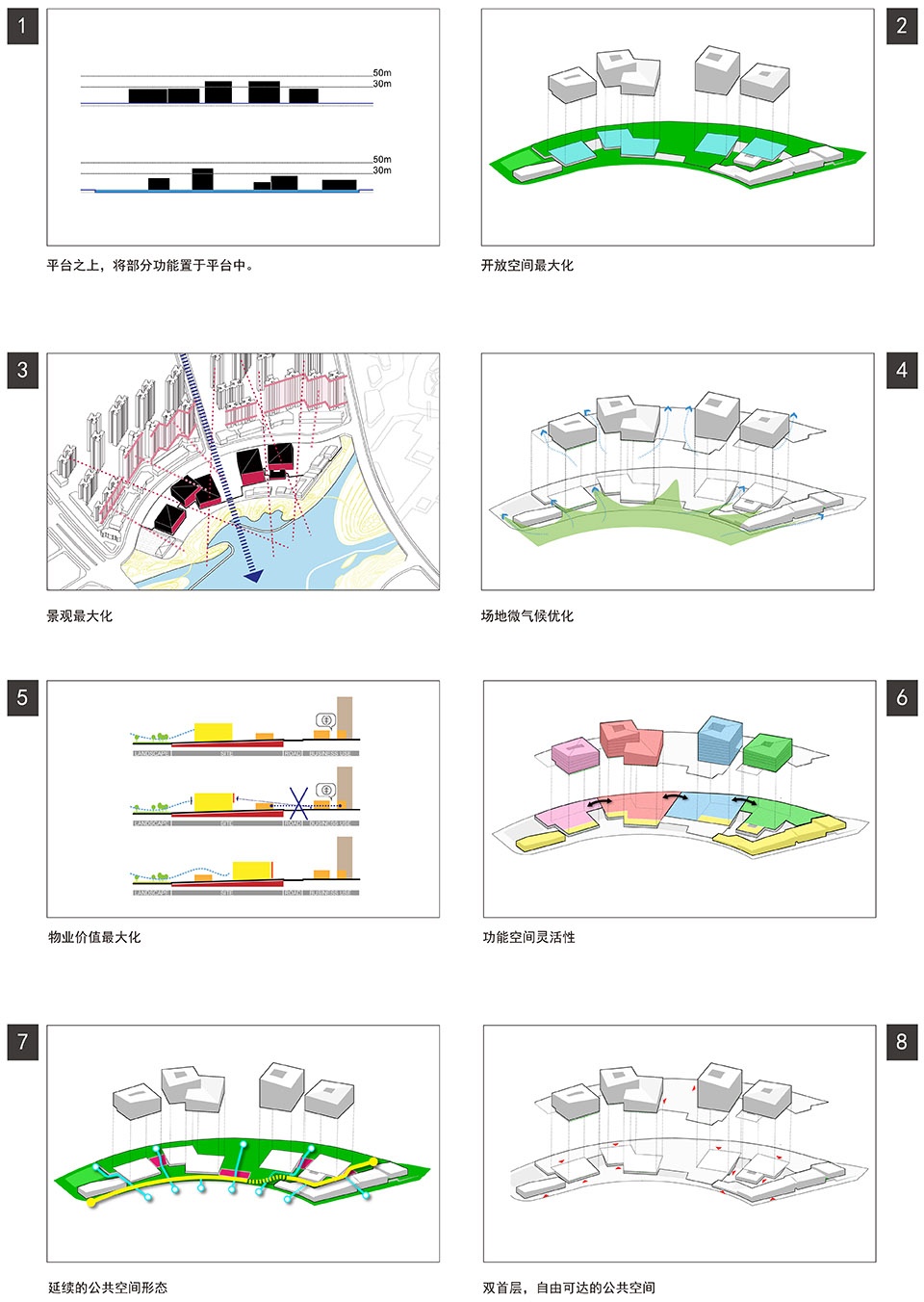

三⽔新城⽂化商业综合体与常规的城市项⽬⼀样,存在有限的⽤地和⼤规模建设的⽭盾。构思如何控制项⽬的尺度,最⼤限度地将开放空间留给市⺠,延续三⽔的岭南⽂脉,构筑适宜的体量,成为本项⽬的最主要⽬标。为此,团队在项⽬的伊始就拟订下项⽬的三个关键点与三个创新与突破点。伴随三⽔新城的逐步成型,经由筑博-联合公设历时5年的设计、配合实施,三⽔⽂化商业综合体⾃2019年7⽉陆续启⽤,以其亲切的亲⽔形象,逐步吸引了周边的居⺠聚集于此,观展、观演、游玩、运动,以⾄于饭后的散步与乘凉。

适宜尺度 – 舫:坊,栖映于湖畔,古称之为舫。

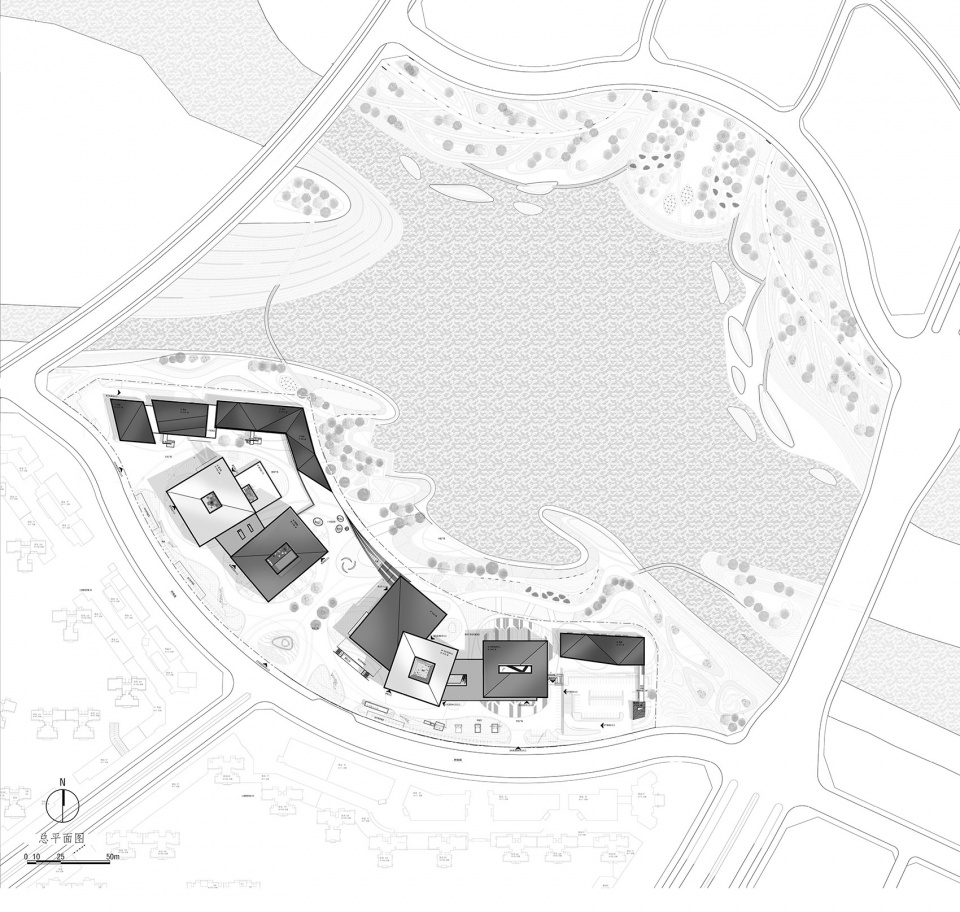

三⽔原有的城市机理是宜⼈的,街坊式的城市格局,鲜有巨构的体量。⽂化商业综合体利⽤城市⼲道与湖岸的4⽶⾼差,设置了⼀个适当抬起1.5⽶的“超级地表”。将⼤部分建筑体量置于其下,形成“超级地表”之下的公共空间;其中,包含展览空间、报告厅、艺术商店、⼉童阅览、乐器⽂具店、书店咖啡等,并且上述设施均有开向舫间⼴场的对外出⼊⼝。超级地表则成为了节庆⼴场,市⺠从城市界⾯⾮常容易到达。避免了巨构建筑对⽔庭的独占性,余下的建筑体量被打碎按照功能分区组团布置,成为坊城。场馆间构筑成为坊间的空间场所,景观能透过适宜体量的建筑漫⼊城市,⼈们也有多种多样的路径可以穿越⽂化商业综合体到达⽔庭。同时,得益于⽔庭荷岸的湿润,坊成为了舫。舫城并不是存在于城市与⾃然间的屏障,它更像是⼀个海绵,吸引着两侧的⼈流,并于此相互交融、汇聚。这⼀点的成功,是得益于舫城所具备的场所开放性和其与⾃然的交融性,市⺠游⾛其中并不会感受到场所的限定与拒绝感。

通达开放 – 漫:虽独揽⽔庭盛景,弗敢专也,必以分⼈。

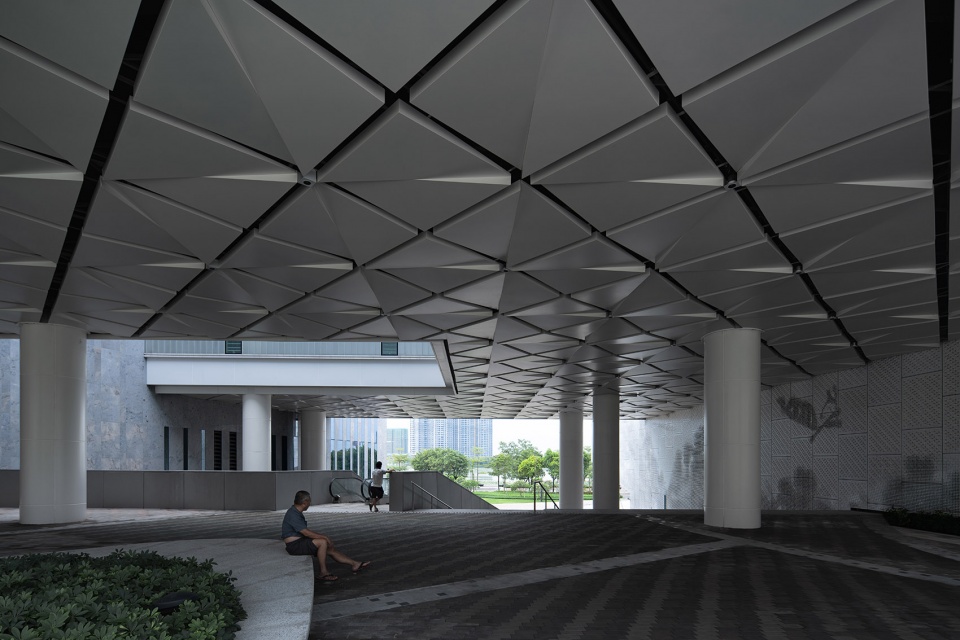

⽤地位于新城的绿轴之上,最⼤限度地将开放空间反馈给城市是我们的出发点,除了将⾃身的场地共享予市⺠,还将其作为城市与⽔庭公园间关键的纽带,市⺠能⼗分便捷地漫游和停留其中,或到⽔庭公园踏⾹寻荷,或在半开放台阶⼴场上驻⾜远眺。我们利⽤地形⾼差分别设置了节庆⼴场(⾯向城市)和舫间⼴场(联系⾃然)。城市与⽔庭透过⽂化商业综合体互相渗透,⾃然漫⼊都市,相互交融。项⽬所设置的“超级地表”成为节庆⼴场,满⾜各⼤场馆的集散,节庆的集会等多种需求。节庆⼴场针对岭南炎热的⽓候,独特地设置了⽔景与雾化器,能有效调节场地的微⽓候。舫间⼴场与⽔庭公园⽆缝衔接,以滨湖休闲商业串联各⼤场馆。通过骑楼、遮阳、挑廊等营造⼀个全天候的半户外⽂化休闲街,同时,各⼤场馆均有⾯向节庆⼴场和朝向舫间⼴场的出⼊⼝;市⺠不仅可以在城市界⾯⽅便的到达各⼤场馆,同时也能⾃如出⼊在⾃然界⾯中。项⽬塑造的多元的⽂化设施与多样的休闲商业配套,可供市⺠在此度过⼀个美好充实的周末。

⽂脉传承 – 续:五岭以南,⾼温多⾬;其房必惜通风;喜荫凉。

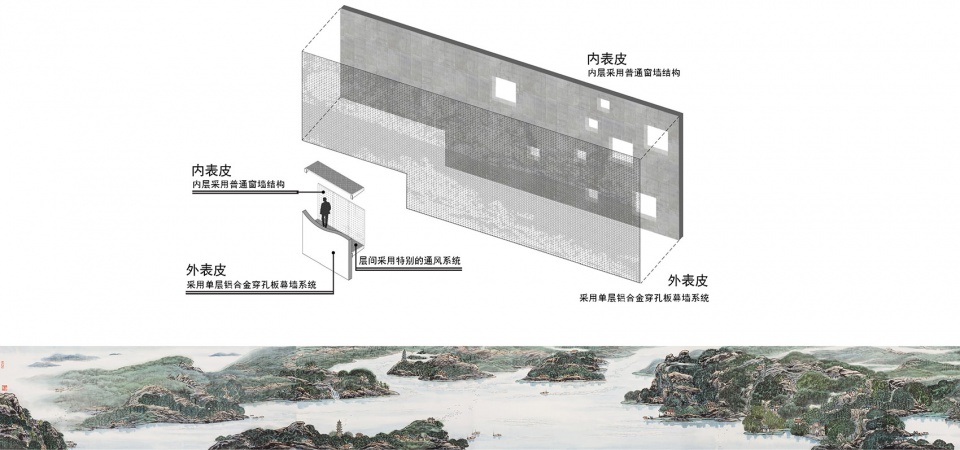

在尺度的层级,我们有效地控制了地⾯建筑体量,更多地留出地⾯公共空间,架空通廊在赠予荫凉的同时保证城市风廊的延续。在造型把握上,则⼒图采⽤现代的⼿段诠释岭南建筑的神髓,并结合可持续策略中的被动式建筑原理设置遮阳⽴⾯及天井式内庭院。遮阳⽴⾯⼀⽅⾯是通过⽇照模拟分析计算各个⽴⾯的遮阳系数,另⼀⽅⾯将三⽔新城的规划理念转化为抽象的国画长卷注⼊⽴⾯的参数化遮阳。最后沿⽤众多⾏之有效的岭南建筑语汇,以应对亚热带季⻛⽓候所带来的⾼温、湿热⽓候。

⽂脉传承 – 续:五岭以南,⾼温多⾬;其房必惜通风;喜荫凉。

在尺度的层级,我们有效地控制了地⾯建筑体量,更多地留出地⾯公共空间,架空通廊在赠予荫凉的同时保证城市风廊的延续。在造型把握上,则⼒图采⽤现代的⼿段诠释岭南建筑的神髓,并结合可持续策略中的被动式建筑原理设置遮阳⽴⾯及天井式内庭院。遮阳⽴⾯⼀⽅⾯是通过⽇照模拟分析计算各个⽴⾯的遮阳系数,另⼀⽅⾯将三⽔新城的规划理念转化为抽象的国画长卷注⼊⽴⾯的参数化遮阳。最后沿⽤众多⾏之有效的岭南建筑语汇,以应对亚热带季⻛⽓候所带来的⾼温、湿热⽓候。